士爲知己者死, 女爲悅己者容。

선비는 자신을 알아주는 사람을 위해 죽고, 여인은 자신을 기쁘게 해주는 사람을 위해 단장을 한다.

자주 인용되는 이 말은 상대를 알아보고 여기에 호응하는 인간관계를 보여준다.

천 리를 질주하는 탁월한 능력의 말 한 필이 있다. 그러나 마구간에서 평범한 말들과 한데 섞여 있다가 보니 품고 있는 능력을 아무도 눈치채지 못했다. 어느 날 말을 알아보는 안목이 탁월한 마부인 백락(伯樂)이 말의 힘과 능력과 장점을 알아보고 열심히 훈련을 시켰더니, 과연 천하의 명마인 천리마(千里馬)가 되었다. 천리마와 백락의 얘기도 위의 인용구와 같은 맥락이다. 인간과 동물도 이렇게 교감이 가능한데, 사람과 사람이 만났을 때는 어떤 일이 벌어질지 모른다. 단순히 교감의 단계를 넘어서서 역사를 만들기도 한다. 상대를 알아보고, 그 알아봐 준 자를 위해서 모든 것을 내던지는 이야기의 전형적인 사례가 있다.

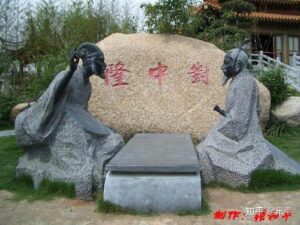

혼란한 세상, 한 청년이 자신을 찾는 지체 높은 사람들의 제안을 모두 거절한 채 조용히 살고 있었다. 농사를 지으며 책도 보고 하늘도 보면서 평범한 시골 생활을 이어갔다. 낯선 한 중년이 자신의 허름한 초가집을 세 번씩이나 찾아오기 전까지는 말이다. 여기까지 얘기하면 누구의 일화인지 금방 알아챘을 것이다. 청년은 제갈량(諸葛亮)이고, 찾아온 사람은 유비(劉備)이다. 둘이 만났던 삼고초려(三顧草廬)의 현장이 바로 양양의 융중(隆中)이다. 농사짓던 와룡(臥龍) 제갈량을 세상 밖으로 나오게 해서 끝내 비룡(飛龍)으로 날아오르게 한 유비, 그리고 그를 주군으로 모시며 충정을 다 바친 제갈량의 첫 만남이 이루어진 곳이다. 숨어있는 인재를 남보다 먼저 알아보고, 알아봐 준 상대에게 신의와 능력으로 답했던 두 사람이었다.

알아본다는 것

양양이 제갈량의 고향은 아니었다. 그는 산동성(山東省)에서 태어났는데 어려서 아버지를 따라서 형주(荊州)로 왔고, 유비를 만났던 27세까지 농사지으며 평범하게 살았다. 당시의 형주는 현재의 호북성(湖北省), 호남성(湖南省), 하남성(河南省), 귀주성(貴州省), 광동성(廣東省), 광서성(廣西省)의 일부를 포함하는 광범위한 지역이었다. 그중에서 호북성의 양양은 한수(漢水)가 지나는 곳이어서 수량과 수자원이 풍부하여 경제 발달에 유리했고 군사적 요충지이기도 했다. 그러니 예전부터 양양을 차지하려는 인물들이 많았다. 양양에 속했던 융중은 유비와 제갈량의 만남을 기억한다. 제갈량의 천하삼분지계책(天下三分之計策)을 그래서 융중대책(隆中對策)이라고도 부른다.

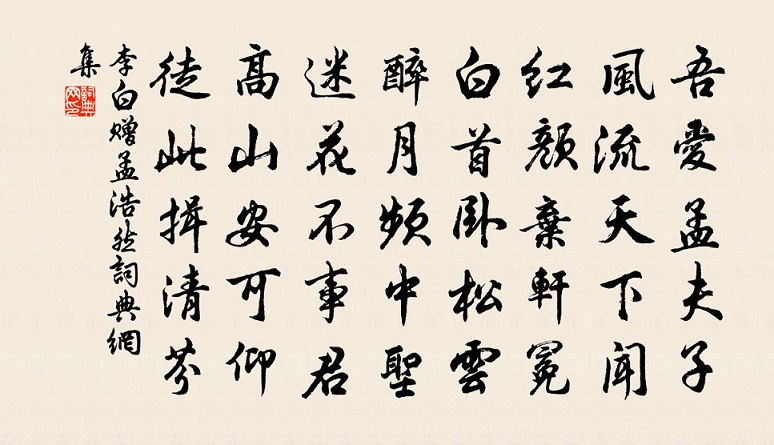

<융중(隆中)> ― 소식(蘇軾)

諸葛來西國, 제갈량이 서쪽의 촉으로 간 후,

千年愛未衰。 천년이 지났건만 그를 향한 경애심은 사라지지 않네.

今朝游故里, 오늘 아침 그가 살던 옛 마을을 거닐자니,

蜀客不勝悲。 촉에서 온 나그네인 나는 슬픔을 이기지 못하겠다.

誰言襄陽野, 양양이 외지라고 누가 말했나,

生此萬乘師。 천자의 스승이 태어난 곳이거늘.

山中有遺貌, 산 속에 남아 있는 그의 모습은,

矯矯龍之姿。 하늘 향해 올라가는 용의 자태로다.

龍蟠山水秀, 용이 엎드려있을 때는 산수가 멋있었고,

龍去淵潭移。 용이 떠난 후에는 깊은 연못도 변했다네.

空餘蜿蜒迹, 용이 지나간 구불구불한 흔적만 남아,

使我寒涕垂。 차가운 나의 눈물 흐르게 하는구나.

이 시는 소식이 융중을 지나면서 제갈량의 자취를 보고 쓴 것이다. 소식은 사천성(四川省) 미산(嵋山) 출신이라서 스스로를 촉에서 온 나그네(蜀客)라고 했다. 촉객은 융중에 왔건만 제갈량은 촉 즉, 사천으로 가고 없다. 제갈량은 유비가 촉으로 가서 후촉(後蜀)을 세우는 것을 도왔다. 소식은 이 시에서 융중에서 촉을 향해 떠났던 제갈량과 자신의 엇갈린 행로를 교차시켰다. 중국 역사상 최고의 책사(策士)로 불리는 제갈량은 융중에서 태어나지는 않았지만 융중을 제2의 고향으로 여기고 살았기 때문에, 이곳에서 태어났다고 스스로 말하곤 했다. 무엇보다 유비와 처음 만났던 곳이기에 남다른 의미가 있었을 것이다.

융중, 와룡의 본진

시의 후반부에는 ‘용(龍)’을 반복 사용했다. 와룡선생이라 불렸던 제갈량이 때를 기다리며 바짝 엎드려 있던 시절과 유비를 따라 촉 땅으로 떠난 후를 대비시켰다. 와룡이든 비룡이든 제갈량의 본질은 용이었다. 그렇게 천하를 호령했던 일세의 영웅이지만 흔적만 남긴 채 역사 속으로 사라진 것을 생각하며 시인은 눈물을 흘렸다.

소식은 삼국시대 전투 중 적벽(赤壁)의 전투를 소재로 한 작품을 남겼다. 조조(曹操)가 일방적으로 우세했던 형국에서부터 위촉오(魏蜀吳) 삼국의 정립(鼎立)이라는 새 국면으로 진입한 전환점이 되었던 적벽의 전투를 소재로 해서 작품을 썼는데, <적벽부(赤壁賦)>와 <적벽회고(赤壁懷古)>가 대표적이다. 이 작품들은 제목에서 알 수 있듯이 적벽 전투의 주역이라 할 조조와 주유(周瑜)를 언급했다. 그리고 삼국정립의 아이디어를 낸 장본인인 제갈량을 위해서 위의 시를 썼다.

융중을 떠난 후에 제갈량은 평생을 유비를 섬겼고, 유비가 죽자 그의 아들 유선(劉禪)도 충심으로 섬겼다. 조조를 치기 위한 북벌전쟁에 나서기 전에 유선에게 승리를 다짐하며 쓴 <출사표(出師表)>에는, 자신을 몸소 찾아와준 유비에 대한 고마움과 그리움이 구절마다 베어 나온다. <출사표>에는 알아보고, 믿고 따라주는 인간관계의 시작과 끝이 들어있다. 소식의 시에서 말했듯이 제갈량을 품었던 융중은 용이 떠난 후에 허전해졌다. 그러나 세월이 흐르면서 삼국시대 영웅들을 찾아온 수많은 시인묵객들로 융중은 다시 채워졌고 그들이 남긴 작품들로 오래도록 기억되고 있다.

※ 상단의 [작성자명](click)을 클릭하시면 저자의 다른 글들을 살펴보실 수 있습니다.