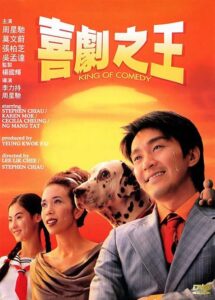

며칠 전 텔레비전 채널을 돌리다가 유덕화 주연의 새 영화를 소개하는 영상을 보았다. <폴 아웃>이라는 제목이고 재난영화인 듯 했다. 한국에서는 홍콩영화가 외면받는 상황이지만, 어쨌든 유덕화가 여전히 큰 상업영화의 주인공을 맡고 있다는 것이 우선 반가웠다. 무심히 흘러가는 영상 속에서 한 여배우가 시선을 잡아끌었다. “어 잠깐, 막문위 아닌가?” 이런저런 시술을 했는지 좀 달라 보이긴 해도 자세히 보니 역시나 막문위가 맞았다. 순간, 옛 연인을 우연히 만났을 때처럼 왠지 알싸한 느낌이 들었다. 막문위가 누군가. 나에게 막문위라면 <희극지왕>에서 도도한 탑 여배우 역할을 하던 장면이 생각나고, <심동>에서 자신과 이루어질 수 없는 금성무를 애절하게 바라보던 슬픈 눈빛이 떠오른다. 개성 있는 마스크로 팔색조의 매력을 뽐내던 배우였다. 개인적으로 홍콩 여배우들 중 인상적으로 기억하는 마지막 여배우들은 막문위, 양영기, 양채니, 진혜림, 정수문 정도이다. 그래도 그녀들은 홍콩영화 전성기의 끝자락을 장식했던 배우들이었다. 그래서 그런지 이번 막문위의 경우처럼 어쩌다 마주치게 되면 애틋한 마음이 든다.

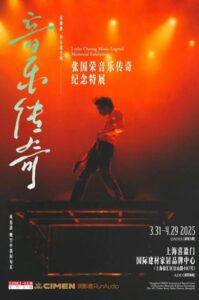

4월이 되면 어김없이 여기저기에서 장국영이 다시 호출된다. 올해도 그의 기일에 맞추어 장국영 특별전이 기획되고, 그를 추모하는 많은 팬들이 다시 모였다. 극장가에서도 <패왕별희>, <열화청춘>, <대삼원>이 재개봉되며 관객들과 다시 만났다. 장국영. 나에게 장국영은 몇 가지 다른 이미지로 기억된다. 먼저 <영웅본색>,< 천녀유혼> 등의 영화로 엄청난 인기를 구가하며 화려한 전성기를 보내던 그의 눈부신 미소가 떠오른다. 이어서 <TO you>라는 노래를 들고 한국을 찾아와 콘서트를 열고 초콜릿 광고를 찍던 당대 최고의 소프트 가이의 모습, 우수에 찬 그의 눈빛도 떠오른다. <패왕별희> 이후엔 한동안 잊고 있었던 것 같은데, 거짓말처럼 세상을 떠난 2003년 상황을 잊을 수 없다. 당시 나는 상하이에서 유학 중이었다. 사스로 어수선한 데다가 개인적인 사연까지 겹쳐 슬럼프에 빠져 허우적거리고 있었다. 장국영의 죽음은 수많은 이들에게 큰 충격을 주었고 나 역시 그러했다. 요컨대 설상가상이었다. 도대체 왜, 좀처럼 이해되지 않던 그의 소식은 엄청난 허무감을 안겼다. 많은 시간이 흐른 지금, 그저 그립다는 생각뿐이다.

한국에서 <굿모닝 홍콩>이라는 연극이 몇 년째 상영되는 모양이다. 그 시절 홍콩영화 속 인물을 호출하고, 최근에 있었던 민주화 운동을 이렇게 저렇게 엮은 모양인데 과연 어떤 내용인지 한 번쯤 가서 보고 싶기도 하다. 역시나 연극을 보러오는 관객 대부분은 그 시절 홍콩영화에 향수를 느끼는 중년들인 것 같다. 충분히 공감이 가는 대목이다.

지난 춘절에 개봉된 화제작들 가운데 서극의 신작 <사조영웅전>의 성공을 내심 기대했었다. 서극이 누구인가, 8, 90년대 홍콩영화를 쥐락펴락했던 파워맨이 아닌가. 홍콩영화의 최전성기 시절 그 한복판에서 가장 막강한 영향력을 행사했던 인물이 바로 서극이다. 하지만 반환을 전후해 홍콩영화는 쇠락했고, 홍콩영화의 영광은 과거의 먼 이야기가 되었다. 서극도 나이가 70이 넘었고 더 이상 예전 같은 위상을 갖지 못한다. 그래도 마음 한구석에 서극이 뭔가 계속 보여주길 희망하는 바람이 있다. 그 말은 곧 홍콩영화에 대한 애정과 기대가 아직 남아있다는 것이다.

8, 90년대, 혈기 왕성했던 내 사춘기 시절과 푸르던 우리의 청춘을 더욱 빛나게 해주고 위로해 준 그 시절 홍콩영화에 고마운 마음이 마음 한구석에 늘 남아있다. 비록 홍콩영화의 인기가 꺼진 지 오래고 또 나의 청춘도 저문 지 오래지만, 그에 대한 애정과 그리움은 결코 사라지지 않는다. 늘 그랬듯 가끔이라도 찾아와 추억의 심지를 돋우어 주면 좋겠다. 그러면 이 척박하고 쓸쓸한 나날들이 조금은 더 낭만적이고 밝아질 것 같다.

※ 상단의 [작성자명](click)을 클릭하시면 저자의 다른 글을 살펴보실 수 있습니다.